Як вчасно розпізнати, що у вас немає майбутнього на поточному робочому місці, і змінити його на більш перспективне

5 гениальных изобретений украинцев, изменивших мир

Все, что ты видишь вокруг — когда-то было чьей-то смелой идеей. Но некоторые из этих идей стали прорывами, навсегда изменили мир. И многие из них — родились именно в Украине.

Некоторые из их изобретателей работали в подвалах без финансирования, другие — убегали от преследований и меняли имя, чтобы выжить. Но всех их объединяла одержимость идеей — сделать невозможное.

Они не ждали благоприятных обстоятельств. Они сами создавали обстоятельства, которые меняли науку, медицину и даже представление о человеческих возможностях.

Эта статья — не просто перечень фактов. Это напоминание о том, что украинский гений не имеет границ. И пока кто-то сомневается, возможно ли что-то изменить — кто-то уже строит вертолет.

Игорь Сикорский и вертолет: как украинец покорил небо

Еще в детстве он собирал модели летательных аппаратов и мечтал взлететь — без крыльев, как птица. В те времена даже мысль об этом звучала как нечто безумное. Но именно Игорь Сикорский доказал: то, что сегодня — мечта, завтра может стать технологией. И именно благодаря ему человечество получило вертолет в том виде, в котором мы знаем его сегодня.

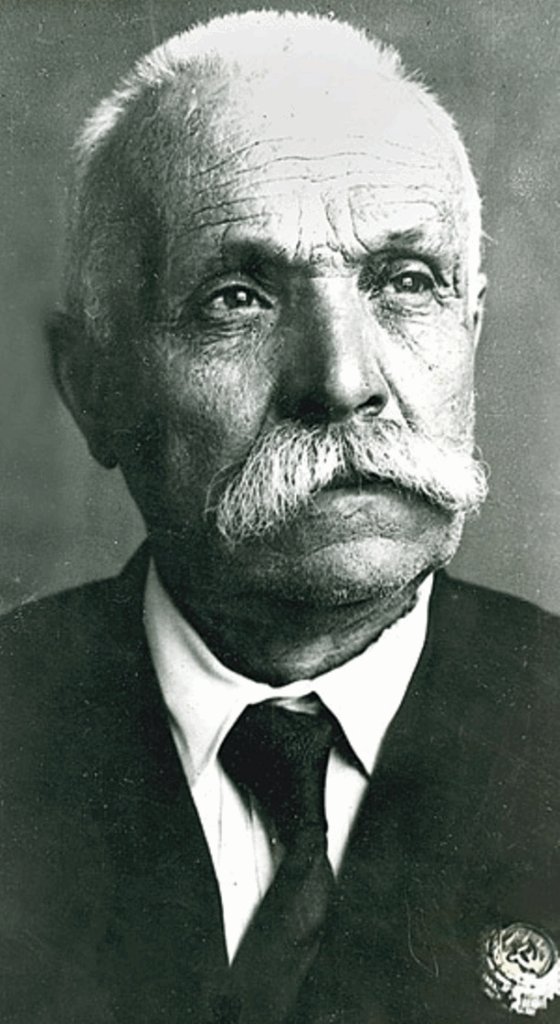

Киевские корни и первые полеты

Игорь Сикорский родился в Киеве в 1889 году, в семье профессора психиатрии. Учился в морском кадетском корпусе в Санкт-Петербурге, но впоследствии вернулся в Украину и поступил в Киевский политехнический институт. Именно там он начал делать первые попытки создать летательные аппараты — и не просто самолеты, а нечто радикально другое: вертолеты.

В начале ХХ века Сикорский создал свои первые экспериментальные модели, одна из которых — вертолет С-4 — взлетела в воздух в 1910 году. Это был лишь первый шаг, но он уже тогда понимал: настоящий прорыв впереди.

Американский этап — и прорыв в вертолетостроении

В 1919 году Сикорский эмигрирует в США. Без денег, без английского, с кучей чертежей и убеждением, что летать должно быть просто. В Нью-Йорке он работает преподавателем, откладывает каждый цент и параллельно ищет инвесторов. Его идея вертолета не слишком привлекает спонсоров, пока не находится поддержка среди эмигрантского сообщества. Один из первых, кто помог финансово — композитор Сергей Рахманинов.

В 1939 году происходит исторический прорыв: в воздух взлетает Sikorsky VS-300 — первый в мире стабильный вертолет с одновинтовой схемой и хвостовым винтом для компенсации вращения. Это уже не прототип, а реальное транспортное средство, способное зависать, двигаться в сторону и обратно — все, чего не умели другие летательные аппараты.

Как работает вертолет Сикорского

Главный прорыв Сикорского заключался в простой, но гениальной схеме. Один главный винт создает подъемную силу, а хвостовой — стабилизирует положение в воздухе, компенсируя вращение. Такая система оказалась гораздо более эффективной и безопасной, чем предыдущие многовинтовые схемы.

К тому же VS-300 имел управление углом атаки лопастей, что позволяло пилоту точно контролировать высоту и направление. Он также ввел новую систему трансмиссии, которая передавала энергию на оба винта, синхронизируя их работу. Это сделало VS-300 надежным, гибким в управлении — и, что немаловажно, практичным для массового производства.

Влияние на мир и роль компании Sikorsky Aircraft

После первого успешного полета началась новая эра. <В 1942 году на базе конструкции Сикорского был создан R-4 — первый в мире серийный вертолет, который пошел на вооружение армии США. Во время Второй мировой войны эти машины использовали для эвакуации раненых, разведки, транспортировки боеприпасов.

С тех пор компания Sikorsky Aircraft стала ведущим производителем вертолетов в мире. Их машины используют в NASA, армии США, для спасения, медицинских миссий, гражданской авиации. Модели вроде UH-60 Black Hawk до сих пор остаются эталоном в военной отрасли.

Что это изменило?

До Сикорского вертолет считали технической фантастикой. После него — он стал полноценным транспортом. Вертолеты открыли новые возможности в логистике, медицине, спасательных операциях, военной стратегии. Это была не просто техническая новинка, а новое измерение мобильности — когда можно зависнуть над крышей здания, посадить человека на вершину горы или спасти его посреди джунглей.

И все это — благодаря украинцу из Киева, который не соглашался с ограничениями. Который не ждал разрешения воплотить свою идею. И который оставил после себя не только чертежи, а новую вертикаль в развитии человечества — буквально.

А теперь представь, какие идеи живут в тебе. Возможно, именно они станут следующим прорывом — в дизайне, ИТ, маркетинге или технологиях. Наши курсы созданы для того, чтобы помочь тебе раскрыть этот потенциал: научиться новому, собрать портфолио, найти свое место в современном мире и начать зарабатывать сразу во время обучения. Все, что нужно — просмотреть наши ближайшие ивенты и выбрать себе специализацию по душе.

Юрий Кондратюк и траектория на Луну: человек, который предсказал космическое будущее

Это история о гении, который убегал от режима, жил под вымышленным именем, работал обычным техником — и в то же время написал формулы, которые впоследствии доставят человека на Луну. Его звали Юрий Кондратюк, хотя на самом деле — Александр Шаргей. Он стал одним из тех, кто в 1920-х годах уже знал: человечество выйдет за пределы Земли. Вопрос был лишь в точных расчетах.

Человек, которого преследовали за ум

Родился Александр Шаргей в Полтаве в 1897 году. Изучал инженерию в Петербурге, но обучение оборвала война. После революции его преследовали как «неблагонадежного», поэтому он должен был сменить имя. Так родился Юрий Кондратюк — техник, строитель, который жил в маленьком сибирском городке.

Но в свободное от работы время он писал… формулы. Рассчитывал силы гравитации, скорости вывода ракет на орбиту, и — самое главное — траекторию, по которой пилотируемый аппарат может достичь Луны и вернуться обратно. Он не имел доступа к лабораториям или телескопам. Его инструментами были карандаш, тетрадь и блестящая интуиция.

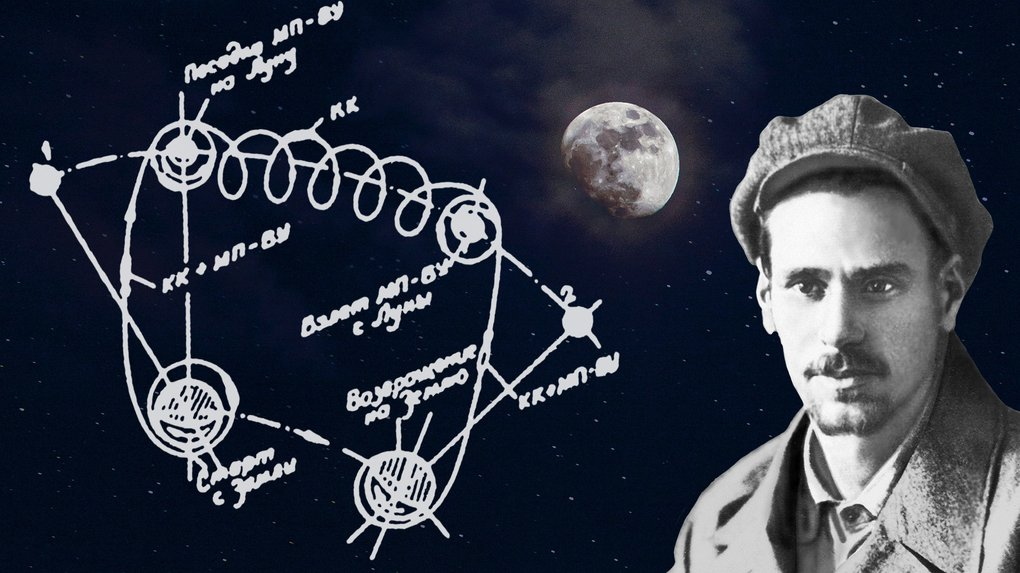

Как родилась «трасса Кондратюка»

В 1929 году Кондратюк за свой счет печатает книгу под названием «Завоевание межпланетных пространств». Она содержит идеи, которые мир поймет лишь через несколько десятилетий:

- разделение космического корабля на модули,

- использование орбитального маневра для экономии горючего,

- точные формулы вылета на Луну и возвращения с нее.

Это была настоящая сенсация — просто не в свое время. Его никто не цитировал, не финансировал и не признавал. Но он продолжал работать. Всю жизнь — в изоляции, под постоянным давлением системы, которая боялась любого мышления «не по форме».

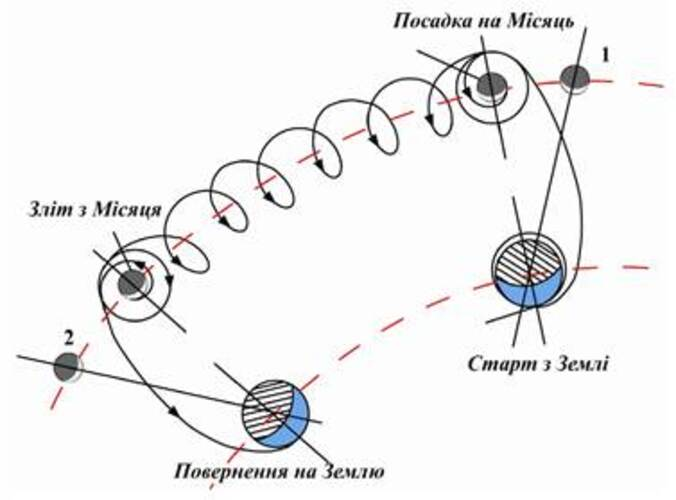

Что такое трасса Кондратюка — простым языком

Суть траектории, которую предложил Кондратюк, в том, что космический корабль не должен сесть на Луну целиком. Вместо этого он выходит на лунную орбиту, а уже оттуда отделяется более легкий модуль, который выполняет посадку. После этого он возвращается на орбитальный аппарат, который ждет его — и вся система возвращается на Землю.

Это позволяет уменьшить вес, расход горючего и риски. Это сейчас кажется очевидным. Но тогда — это была революция. Именно так в 1969 году миссия «Apollo 11» доставила людей на Луну. По этой схеме работали все последующие лунные миссии.

Молчаливое признание после смерти

Сам Кондратюк никогда не узнал, что его формула станет частью истории. В 1941 году он погиб на фронте во время обороны Москвы. Его могилы не существует. Архивы с его формулами чуть не уничтожили. И все же — на пути к Луне, в инструкциях NASA, черным по белому написано: «Это — траектория Кондратюка».

В 1967 году один из лунных модулей «Аполлона» совершил посадку вблизи условной точки, которую назвали «Точка Кондратюка» — в честь украинского инженера, чьи идеи вытащили из тени научного забвения.

Украинец, который увидел космос раньше всех

То, что сделал Кондратюк, не умещается в рамки «изобретения». Это целое мировоззрение. Он не просто решил задачу, он нарисовал путь, по которому пойдут все, кто мечтает прикоснуться к звездам.

И сегодня, когда ты видишь кадры из космоса или читаешь о новых ракетах SpaceX, помни: еще почти 100 лет назад в маленькой комнате в Сибири один украинец уже все это предсказал. Потому что его мысль не знала границ. Как и Вселенная, в которую он смотрел.

Если тебя вдохновляют истории о великих идеях, стоит позаботиться и о собственной энергии на этом пути. Переходи в статью «Путь к успеху без выгорания: амбиции vs реальность» — там честно разбираем, как достигать целей и не разочаровываться в себе.

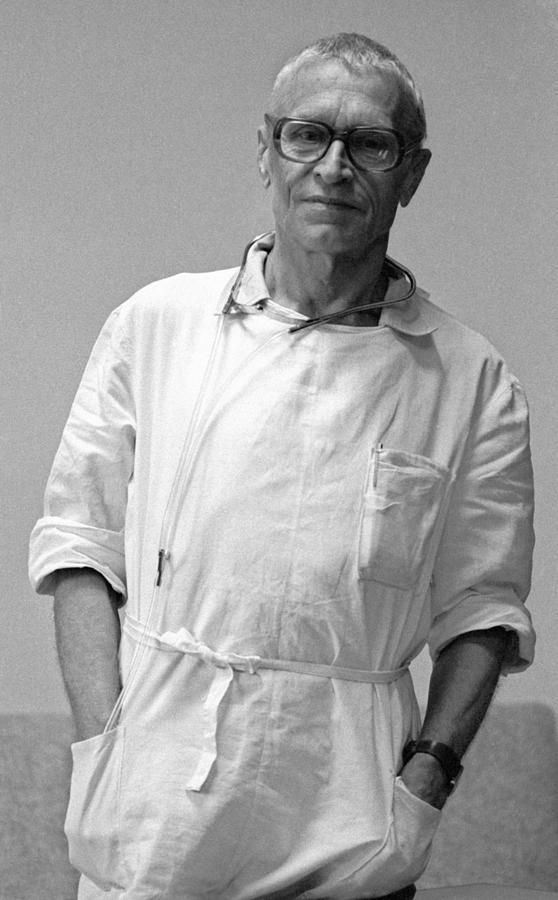

Николай Амосов и искусственный сердечный клапан: как украинец научил сердце жить по-новому

«Я не стремился стать героем. Я просто хотел, чтобы люди жили», — говорил Николай Амосов. И он действительно спасал жизни не словами, а руками. Его имя навсегда вписано в историю мировой кардиохирургии, ведь именно он создал первый в СССР искусственный сердечный клапан. Но это лишь часть того, что сделал Амосов — и как человек, и как изобретатель.

Хирург, который думал как инженер

Николай Амосов родился в 1913 году в селе близ Череповца (ныне — Россия), но большую часть жизни прожил и работал в Киеве, который сам называл своим домом. Он не был «типичным» врачом. После медицинского училища получил еще и техническое образование — это и дало ему уникальный взгляд на медицину. Он сочетал точность инженера с чутьем хирурга.

В 1950-х он возглавляет хирургическое отделение в Киевском институте туберкулеза, а впоследствии — Институт сердечно-сосудистой хирургии, который позже назовут его именем. Именно здесь и зарождается то, что впоследствии спасет тысячи пациентов — идея заменить сердечный клапан искусственным протезом.

Как возникла идея искусственного клапана

В послевоенные годы сотни тысяч людей страдали от деформаций сердечных клапанов — часто вследствие ревматизма, инфекций или врожденных пороков. Единственное решение — заменить клапан. Но на что? В мире только начинали экспериментировать с биологическими протезами.

Амосов пошел другим путем. <Вместе с инженерами и техниками он разработал механический клапан из пластика и титана, который можно было имплантировать прямо в сердце. Это была революция — как техническая, так и гуманная.

В 1963 году он впервые выполнил операцию по протезированию митрального клапана сердца — и успешно. Пациент выжил и прожил еще много лет. Впоследствии Амосов усовершенствовал модель клапана, сделав его антитромботическим — то есть с минимальным риском образования сгустков крови, которые могут вызвать инсульт.

Как работает клапан Амосова

Сердечные клапаны отвечают за то, чтобы кровь двигалась в одном направлении. Когда они изнашиваются или деформируются, сердце начинает «буксовать», будто мотор с неисправной прокладкой.

Клапан, созданный Амосовым, был простым по форме, но чрезвычайно эффективным. Он состоял из двух частей — кольца, которое крепилось к тканям сердца, и подвижной части, которая открывалась и закрывалась синхронно с ударами сердца. Благодаря этому кровь циркулировала нормально, а пациент возвращался к жизни без одышки и боли.

Особенность конструкции — устойчивость к длительной нагрузке: клапаны работали годами без замены, даже в сложных случаях.

Мировое признание и тысячи спасенных жизней

Методика Амосова быстро распространилась по всему Советскому Союзу, а впоследствии — и за границу. К нему в Киев приезжали врачи со всего мира, чтобы учиться. В Институте, который он возглавлял, ежегодно делали более 6 000 операций на сердце — и эта цифра до сих пор поражает.

Амосов разработал также специальные тренажеры для пациентов после операций, системы подготовки к хирургическому вмешательству и реабилитации. Его интересовало не только сердце как орган, а человек как система. Именно поэтому он писал книги, исследовал психофизиологию, и даже создал одну из первых моделей «искусственного интеллекта» — примитивную, но чрезвычайно прогрессивную для своего времени.

Наследие, которое работает до сих пор

Николай Амосов был не только врачом, но и мыслителем. Его подход к медицине — это об уважении к жизни, о том, как наука может служить человеку. Его разработки в области сердечной хирургии спасли более 100 000 человек — и продолжают спасать, потому что Институт Амосова работает и сегодня.

Его книги читают до сих пор. Его цитаты публикуют. А самое главное — его клапаны до сих пор «бьются» в груди людей, которые однажды услышали: «У вас серьезный порок, но мы можем помочь».

Евгений Патон и электросварка живых тканей: когда наука «сшивает» жизнь

Сварка — это про металл, строительство и мосты, правда? Но что, если бы услышал, что сваривать можно… живую ткань? Без швов, без ниток, без крови. И что это делают украинцы. Технология, которая звучит как научная фантастика, на самом деле была разработана на базе идей человека, который строил будущее.

Речь идет об академике Евгене Патоне, чье имя сейчас носит институт мирового уровня. Но мало кто знает, что именно благодаря ему и его последователям появился метод электросварки живых тканей — прорыв, изменивший хирургию.

Кто такой Патон — и почему о нем должны знать не только из-за моста в Киеве

Евгений Патон родился в 1870 году, инженер по специальности, специалист по мостостроению. В 1930-х годах возглавил основанный в Киеве Институт электросварки, который сейчас назван в его честь. Его главной идеей было внедрение автоматической сварки — технологии, которая позволила быстро строить корабли, заводы, стратегические объекты. Именно эта технология впоследствии станет основой для… хирургии.

Но еще больший прорыв произошел уже после смерти Евгения Оскаровича — благодаря его сыну Борису Патону, который в 1990-х годах реализовал самые смелые идеи отца.

Как возникла идея сваривать ткани?

Классическая хирургия всегда опиралась на скальпель, нити, скобы. Но это — травматично, медленно и не всегда эффективно. Идея соединять живые ткани электросваркой появилась как попытка уменьшить кровопотери, ускорить заживление и минимизировать послеоперационные осложнения.

Иинженеры и медики Института Патона взяли электросварку металлов как базу — и приспособили ее к биологии. Оказалось, что при правильной температуре и точном воздействии тока можно буквально «сварить» мышечную ткань, сосуды, кожу. Без разрезов, швов и кровотечений.

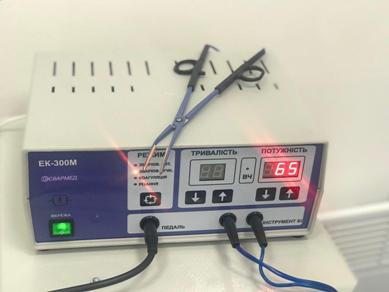

Как это работает

Во время операции хирург стыкует края тканей, а специальный аппарат подает импульсы электрического тока. Они прогревают ткань до определенной температуры (около 60-80 °C), в которой белки начинают «спаиваться», образуя герметичный шов.

Самое главное — отсутствие кровопотери. <Сосуды автоматически «запаиваются». Это особенно важно во время сложных онкологических операций или вмешательств на печени, легких, кишечнике.

Другое преимущество — скорость и точность. В отличие от швов, сварка не тянет ткань, не создает натяжения, не требует иностранных материалов, что снижает риск отторжения.

Где это уже работает: от экспериментов до операционных

Первые клинические операции по электросварке тканей были проведены в Украине еще в 1990-х. И уже в 2000-х технология вышла на мировой уровень. Ее активно применяют в хирургии:

- онкологической (удаление опухолей печени, поджелудочной),

- сосудистой,

- гинекологической,

- детской хирургии.

На основе этой технологии созданы десятки запатентованных приборов: «Елитрон», «Эллат», «ПатонМед» — их продают в страны Европы, Азии, Южной Америки.

В 2010-х технология сварки тканей внесена в государственный перечень приоритетных медицинских инноваций. А ведущие клиники, в частности «Феофания», Институт рака и другие уже активно применяют ее ежедневно.

Почему это имеет значение

Электросварка тканей — это не просто техника. Это целая новая философия хирургии: бескровная, точная, щадящая. А еще — пример того, как наука и медицина могут объединяться в одном месте. В украинском институте, основанном столетие назад, до сих пор рождаются решения, которые опережают мир.

Евгений Патон, сам того не зная, стал предтечей биомедицинской инженерии. А его наследие — это не только мосты через реки. Это мосты между жизнью и смертью, которые соединяет электрический импульс, придуманный в Украине.

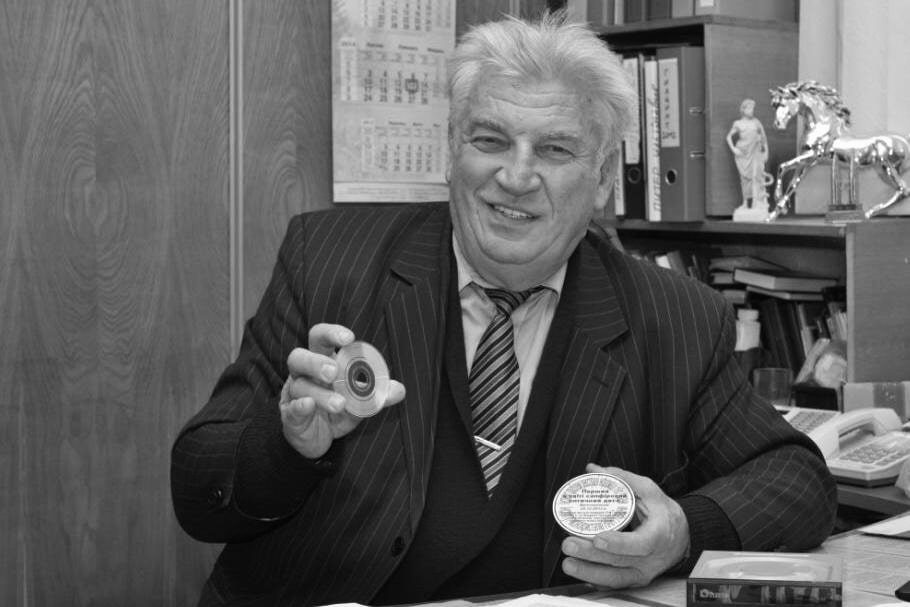

Вячеслав Петров и компакт-диск: как украинец опередил Philips и Sony на десятилетия

Когда в 1982 году Philips и Sony представили миру первый компакт-диск, это казалось технологическим чудом: маленький оптический носитель, который хранит музыку в цифровом качестве. Но мало кто знает, что еще в 1960-х годах в Киеве, за «железным занавесом», работали над аналогичной технологией — и даже опередили ее в нескольких ключевых аспектах.

Автором этого прорыва был украинский ученый Вячеслав Васильевич Петров, аспирант Института кибернетики НАН Украины под руководством академика Виктора Глушкова. Именно он создал первый прототип оптического диска, который можно по праву считать прародителем компакт-диска.

Изобретение, которое имело другое назначение

В отличие от западных разработок, цель которых заключалась в создании музыкального носителя, диск Петрова имел сугубо научно-вычислительное назначение. Его создавали для хранения и обработки данных в супер-ЭВМ — мощных электронно-вычислительных машинах, которые проектировались в Институте кибернетики.

В то время компьютеры требовали носителей большой емкости, высокой надежности и долговечности. Петров предложил решение, которое базировалось на лазерном считывании информации с оптического диска — технологии, которая впоследствии станет основой для CD, DVD и Blu-ray.

Техническая суть и масштаб прорыва

Первый созданный в Киеве оптический диск имел емкость более 2500 мегабайт — это было колоссально, учитывая технологический уровень 1960-х. Для сравнения: коммерческие CD, представленные через 20 лет, вмещали лишь 650-700 МБ.

Запись и считывание данных происходили с помощью системы лазерного сканирования, которая точно фиксировала позицию на диске и позволяла считывать информацию без механического контакта. Диск мог использоваться многократно — идеально подходил для сложных вычислительных задач.

Почему мир не узнал об этом раньше

Это изобретение осталось малоизвестным не из-за своего несовершенства, а из-за контекста. Во-первых, в СССР не было инфраструктуры для массового производства подобных устройств. Во-вторых, работы были засекречены и не имели выхода на международную арену. И в-третьих — в Советском Союзе не существовало концепции рынка бытовой электроники, поэтому изобретение не имело коммерческого шанса.

Сам Петров продолжал работать над системами хранения информации, но его имя не появилось в глобальной истории цифровых технологий — несмотря на то, что именно он заложил технические основы того, что мир позже назовет цифровой революцией.

Цифровой прорыв, начавшийся с Киева

Сегодня компакт-диск считается этапом, открывшим двери в цифровую эру. А Вячеслав Петров — украинский ученый, опередивший время. Его диски создавались не для музыки, а для науки. И именно в этом их уникальность.

Да, они не стали массовым продуктом. Но они доказали: украинская инженерная мысль была среди пионеров мировых технологий. И даже если история долго молчала об этом факте — время все расставляет на свои места.

В итоге

Вертолет, лунная траектория, искусственное сердце, бескровная хирургия, оптический диск — эти пять изобретений объединяет не только масштабность. Их объединяет родина изобретателей — Украина. В каждом из этих прорывов — невероятная сила ума, идеи, опережающей время, и способность творить даже вопреки обстоятельствам. Истории Сикорского, Кондратюка, Амосова, Патона и Петрова — это не о прошлом. Это доказательство того, что украинцы умеют менять мир.

Если ты тоже хочешь сделать шаг навстречу своему будущему — присоединяйся к нашим ближайшим мероприятиям. Здесь ты сможешь освоить современную профессию, понять, в чем твоя сила, и прокачать навыки, которые действительно дают результат. Не жди «лучшего момента» — создавай его уже сейчас.